Уважаемые посетители сайта, в «Справочное бюро» вы можете задавать вопросы на тему нормативного использования единиц русского языка, правописания и т.п. Запрос может быть направлен как от официальной организации, так и в частном порядке.

Мы ответим на ваш вопрос в течение суток.

Справочная служба русского языка не выполняет домашние задания за школьников и студентов.

Ответы Справочной службы русского языка

Ответы на вопросы 1-20

Ответы на вопросы 21-40

Ответы на вопросы 41-60

Ответы на вопросы 61-80

Ответы на вопросы 81-100

Ответы на вопросы 101-120

Ответы на вопросы 121-140

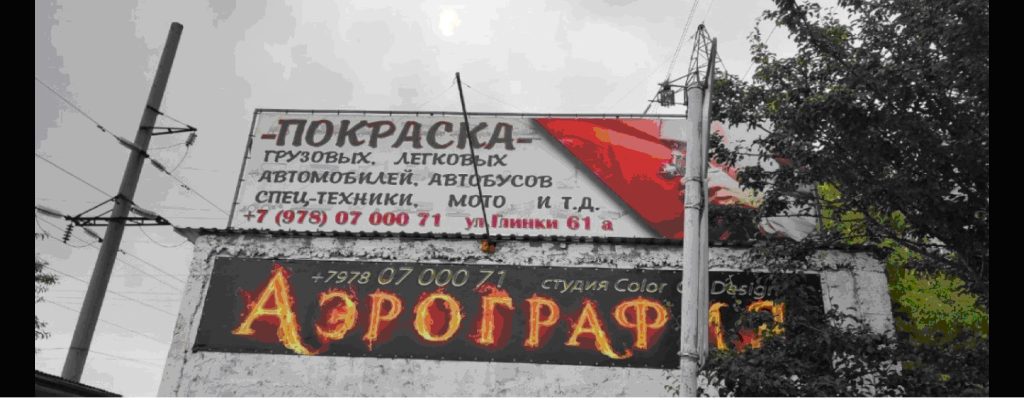

Вопрос 141

Здравствуйте. Есть ли ошибки на данном билборде? Спасибо.

Дарья, г. Симферополь

Ответ Справочной службы русского языка

Да, допущено несколько ошибок:

1) сложносокращённая номинация «спецтехника» пишется как одно слово без дефиса;

2) «мото» является компонентом сложносокращённых слов в значении ‘моторный, моторизированный’, но не может быть самостоятельным словом;

3) учитывая особенности однородных членов предложения, следует изменить порядок их следования; это частично повлияет на орфографию, в частности, «мото» возможно написать с висячим дефисом и изменить его позицию в предложении.

Таким образом, предложение, представленное на билборде, можно оформить так: «Покраска грузовых и легковых автомобилей, автобусов, мото- и спецтехники».

Вопрос 142

Добрый день. Репетитор подчеркнул предложение «За неимением консервы с рыбой, нам пришлось попробовать новый полуфабрикат». Что не так с предложением?

Николай, г. Севастополь

Ответ Справочной службы русского языка

Репетитор прав: предложение построено с использованием элементов как канцелярского, так и разговорного стилей, что не соответствует смыслу высказывания и условиям его функционирования.

Основная грамматическая ошибка в данном предложении — неверное использование словоформы «консервы»: данное имя существительное относится к группе слов, не имеющих формы единственного числа. Следовательно, в указанном вами примере должна быть использована форма родительного падежа множественного числа: «консервов».

Обращает на себя внимание также обособленная конструкция с предлогом «за неимением», имеющая книжный оттенок и нарушающая нормы словоупотребления в данной позиции. Обособление же в рассматриваемом предложении не является обязательным.

Оборот «за неимением» следует заменить на более нейтральный вариант выражения мысли «У нас не было / не оказалось…», что позволит оформить мысль более естественным образом.

Таким образом, возможно следующее оформление предложения: «У нас не оказалось рыбных консервов, поэтому пришлось попробовать новый полуфабрикат».

Вопрос 143

Уместно ли употреблено в описании товара слово «рандомный»?

Мария, г. Феодосия

Ответ справочной службы русского языка

Нет, в данном случае употребление слова «рандомный» не является уместным, потому что представленное средство выражения понятия ‘такой, который является случайным’ не соответствует номинативной позиции, т.е. условиям использования слов и, как следствие, словосочетание «рандомные цвета» не будет понятно носителям языка.

В приведенном примере следует написать «случайные цвета».

ДЛЯ СПРАВКИ. Номинативная позиция – условия, предопределяющие выбор средства именования как с учетом принятых речевых норм, так и с точки зрения самого носителя языка.

Как и любое языковое понятие, смысл ‘такой, который является случайным’ можно выразить в русском языке с помощью различных слов-вариантов, каждый из которых соответствует своей номинативной позиции:

1) по сфере использования: «произвольный», «спорадический» – варианты, которые употребляются в официальных документах, научной литературе; «случайный», «непреднамеренный» – варианты для сфер разговорной речи и публицистики, языка рекламы; «рандомный» – вариант, который уместен для сферы жаргона или сленга;

2) по объекту номинации: «непредумышленный» – используется для обозначения отсутствия умысла в действиях; «беспорядочный» – слово-вариант, подходящее для оценивания поведения; «шальной» – используется для выражения рассматриваемого понятия в составе устойчивого словосочетания («шальная пуля») и т.п.

Вопрос 144

Недавно смотрела онлайн-экскурсию, и гид рассказывал об одном из заброшенных мест, где группой добровольцев проводились реставрационные работы. Восхищаясь их энтузиазмом, гид сказал: «Ребята-сподвижники сегодня участвуют в восстановлении объекта…». Правильно ли в этом контексте употреблено слово «сподвижники»?

Юлия, г. Симферополь

Ответ Справочной службы русского языка

В данной номинативной позиции следует использовать слово «подвижник», поскольку оно имеет значение ‘лицо, самоотверженно занятое выполнением важного дела’. В подтверждение того, что именно этот смысл стремился выразить говорящий, может послужить ещё одно обстоятельство: гид восхищался работой людей, которые добровольно взялись за реставрацию заброшенного места.

Следовательно, смысл рассматриваемого высказывания заключается не в сообщении о совместном труде или об оказываемой кому-то помощи, а в выражении гидом высокой положительной оценки деятельности волонтёров.

Вопрос 145

Добрый день. Почему «срЕдства» — правильно, а «средствА» — нет?

Леонид, с. Многоречье

Ответ Справочной службы русского языка

Правильность словоупотребления определяется соответствием номинативной позиции — условиям, в которых реализуется языковое средство.

Так, варианты «срЕдства» и «средствА» выражают одно языковое понятие, и каждый из них может быть признан правильным для своей номинативной позиции.

Одна из таких позиций предопределяется сферой использования современного русского литературного языка: в данной системе правильным является произношение «срЕдства» (ударение на первом слоге), потому что оно является нормативным, т.е. оценено большинством носителей литературного языка в конкретный исторический период как верное, эталонное и, как следствие, закреплено в академических словарях.

В других позициях именования, например, в межличностной сфере общения, в системах отдельных русских говоров, в профессиональной речи и т.д., правильным может быть вариант «средствА» (ударение на последний слог).

Вопрос 146

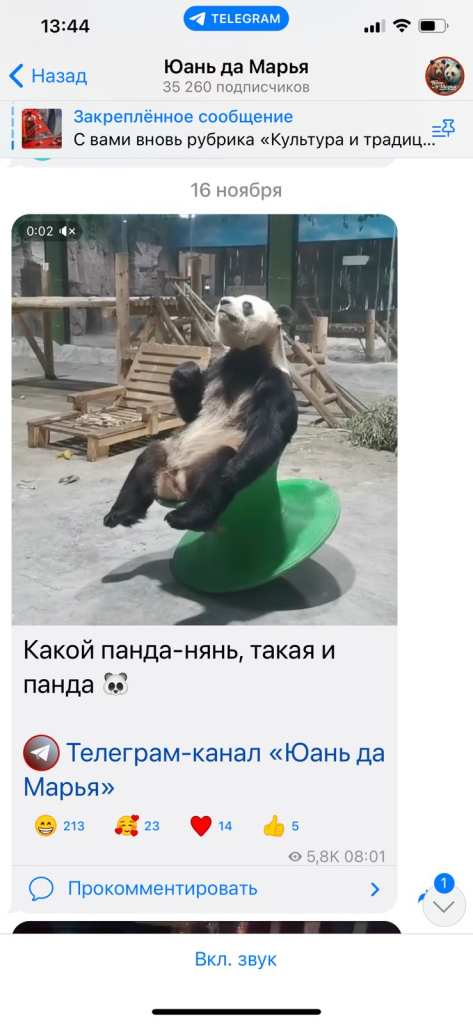

Здравствуйте! В телеграм-канале о Китае «Юань да Марья» увидел фотографию с таким комментарием: «Какой панда-нянь, такая и панда». Какое интересное слово «панда-нянь»! Как следует относиться к таким именованиям?

Александр, г. Симферополь

Ответ Справочной службы русского языка

Используемое в комментарии к фото именование является прекрасным примером того, как говорящий ищет максимально удобный способ выражения понятия (‘специалист, ухаживающий за пандами’), для которого в языке отсутствует однословное обозначение, и система языка в этом случае дает потенциальную возможность такую номинацию создать.

Возможное заимствование из китайского языка ([xióngmāo yōngbào zhě]) в этом случае не будет одобрено языковым коллективом из-за фонетической сложности, а кальки с английского языка «обниматель панд» («panda hugger») и «смотритель за пандами» (офиц. «panda caretaker») значительно уступают номинации «панда-нянь» своей неоднословностью и смысловой неточностью, так как не позволяют охарактеризовать всю специфику данной профессии: не просто ухаживать за пандами, смотреть за ними, а постоянно находиться с ними, заботиться, дарить им ласку и заботу.

При этом номинация «панда-нянь» содержит и указание на мужской пол такого специалиста (ср. «нянь (усатый)» — мужчина-воспитатель в детском саду), а также шутливое отношение говорящего к представителям такой профессии.

Вопрос 147

Заметил, что сейчас очень часто употребляется слово «коллаборация». Является ли оно общеупотребительным, уместно ли его использовать во всех ситуациях?

Сергей Романов, г. Судак

Ответ Справочной службы русского языка

Слово «коллаборация» является одним из вариантов выражения понятия «общая деятельность, направленная на достижение совместной цели». Однако этот вариант не относится к основным средствам его выражения, не может быть использован во всех номинативных позициях: условия употребления слова «коллаборация» ограничены отдельными официальными ситуациями.

Ситуация радиоэфира допускает свободное, непринужденное взаимодействие, поэтому уместнее использовать нейтральные варианты, понятные всем, – «сотрудничество», «взаимодействие».

Эксперты Справочной службы не рекомендуют использовать заимствования во всех позициях именования, если для реализации языкового понятия в русском языке есть общеупотребительные варианты.

Вопрос 148

По радио услышала, что формой ед. ч. слова «спагетти» является «спагетто». Ведущие в эфире утверждали, что такая форма действительно существует: есть «макароны» и «макаронина» и, как языковой факт, «спагетти» и «спагетто», если речь идёт об одной единице. Так ли это?

Мария, г. Черноморское

Ответ Справочной службы русского языка

Ведущие ошибаются: словоформы «спагетто» в современном русском языке не существует. Используемое нами слово «спагетти» относится к именам существительным, употребляемым только в форме множественного числа: «СПАГЕТТИ, неизм.: мн. [итал. spagetti]. Пищевой продукт из пресного пшеничного теста в виде длинных нитей. Любитель с. Есть с. с помидорами, с соусом. Намотать с. на вилку» [1, с. 1245].

Однако желание ведущих образовать форму единственного числа для данной единицы вполне объяснимо. Русский язык способен предоставить говорящему множество способов решения такой задачи, причем как однословных воплощений, так и неоднословных, ср.: «одна штука макаронных изделий», «отдельная соломка итальянской пасты», «трубочка спагетти», «длинная вермишелина», «макаронина» (прост.), «спагеттина» (потен. прост.) – и «спагетто» в данном ряду лишь один из возможных нелитературных вариантов передачи в речи значения единственного числа.

Источники и литература

1. Большой толковый словарь русского языка / Глав. ред. С. А Кузнецов. — СПб. : Норинт, 2000. – 1536 с.

Вопрос 149

В тексте встретилось выражение: «У Ласточкина гнезда бушуют волны». Подскажите, пожалуйста, какая форма родительного падежа будет уместна: Ласточкина или Ласточкиного? Или обе формы равноценны?

Ирина Скубанова

Ответ Справочной службы русского языка

Правильная форма родительного падежа данной составной номинации – «Ласточкиного гнезда».

Вариантная форма родительного падежа «ласточкина гнезда» возможна при использовании свободного словосочетания, например: «В этих краях путешественникам не посчастливилось наблюдать появление нового потомства у ласточкина гнезда».

ДЛЯ СПРАВКИ. Традиционное устойчивое словосочетание, обозначающее одно из наиболее красивых и узнаваемых крымских достопримечательностей, может употребляться в кавычках, как в случае использования при нём слова – родового понятия («замок», «имение», «дворец», «архитектурно-выставочный комплекс» и под.), так и без него: «…Через 15 лет благодаря режиссеру Станиславу Говорухину многие узнали, как выглядят интерьеры «Ласточкиного гнезда»: здесь снимался фильм “Десять негритят”» [1]; «Мыс состоит из трёх отрогов. Один из них – Лимен-Бурун – заканчивается живописной скалой Парус. Самый красивый – Аврорина скала с замком «Ласточкино гнездо» [2].

Источники и литература

1. Ласточкино гнездо / Культура.РФ. – Электронное издание. – Режим доступа: https://www.culture.ru/institutes/13925/lastochkino-gnezdo (дата обращения: 13.12.2023).

2. Государственное бюджетное учреждение «Дворец-замок «Ласточкино Гнездо». – Электронное издание. – Режим доступа:https://замок-ласточкино-гнездо.рф (дата обращения: 13.12.2023).

Здравствуйте! Нужна или не нужна запятая в названиях произведений, состоящих из двух частей, связанных союзом или? И почему?

Наталья, г. Симферополь

Ответ Справочной службы русского языка

В названиях литературных произведений, научных трудов, художественных или документальных фильмов и т.п., состоящих из двух наименований, перед союзом ИЛИ обязательна постановка запятой, поскольку вторая часть присоединяется к первой с помощью пояснительного средства. При этом второе название пишется с прописной буквы так же, как и первое: «Золотой ключик, или Приключения Буратино», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Хоббит, или Туда и обратно», «Язык, или Почему люди говорят», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» и др.

Написание первого слова во второй части такой конструкции с прописной буквы указывает на равнозначность обоих заглавий, на важность каждого из них с точки зрения автора.

Добрый день! Столкнулась с проблемой написания слов с первой частью БЛИЦ-. Как пишутся блиц(опрос), блиц(вопрос)? В некоторых словарях предлагается слитно, кое-где встречается дефисное написание. Что верно? Заранее спасибо за ответ!

Ирина Челышева, г. Симферополь

Ответ Справочной службы русского языка

Первая составная часть «блиц-», формирующая в сложном слове компонент значения ‘молниеносный, быстрый’, пишется слитно с последующей основой, например: блицанкета, блицвопрос, блицгонка, блицопрос, блицвикторина, блицинтервью, блицконкурс, блицоперация и т.п. [1, с. 139; 2, с. 53].

Написание слов с первой частью «блиц-» через дефис (блиц-опрос, блиц-викторина и т.п.) не соответствует современной орфографической норме.

Источники и литература

1. Захаренко, Е. Н., Комарова, Л. Н., Нечаева, И. В. Новый словарь иностранных слов: свыше 25000 слов и словосочетаний / Е. Н. Захаренко и др. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : ООО Издательский центр «Азбуковник», 2008. – 1040 с.

2. Русский орфографический словарь: около 200 000 слов / Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова / Под ред. В. В. Лопатина, О. Е. Ивановой. – Изд. 4-е, испр. и доп. – М. : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2013. – 896 с.

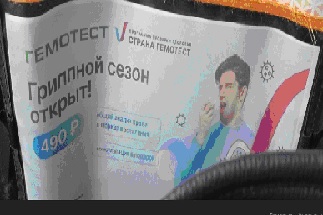

Вопрос 152

В маршрутке г. Симферополя вывешено рекламное объявление. Существует ли такое прилагательное?

Ирина Челышева, г. Симферополь

Ответ Справочной службы русского языка

В русском литературном языке слово «гриппной» отсутствует. Носителям языка известно нормативное «гриппозный». Однако в условиях рекламного текста, обладающего такими чертами, как экспрессивность, совмещение различных стилей, стремление к языковой игре, творческое переосмысление известного и т.п., использование авторских слов допустимо, если это повышает эффективность такого текста.

В Вашем примере использовано придуманное маркетологами слово «гриппной», что позволяет обыграть известную всем фразу «грибной сезон открыт». Фонетический каламбур в данном случае позволил создать запоминающийся рекламный слоган.

Добрый день. Не могли бы вы объяснить разницу между тавтологией и плеоназмом?

Виктория, студентка Института филологии КФУ

Ответ Справочной службы русского языка

Говоря о плеоназме и тавтологии, мы обращаемся к речевым ошибкам, причиной которых является непонимание носителем языка достаточности и точности словесного выражения. Оба явления имеют отношение к смысловой избыточности.

Плеоназм — речевая ошибка, связанная с неоправданным использованием в словосочетании близких или одинаковых по смыслу слов, напр.: первый дебют, человек тридцать людей, своя автобиография, мёртвый труп, заимствование иностранных слов, в месяце мае и т.п.). В данном случае одно слово уже способно выразить то, что носитель языка пытается ошибочно выразить с помощью дополнительного второго слова.

Тавтология — разновидность плеоназма, при которой слова ошибочно сближены не только по смыслу, но и формально, в частности, во фразе используются однокоренные слова или слова, одинаковые по значению, но различные по происхождению, напр.: колоть пациенту уколы, тяжёлые тяготы войны, клубы дыма клубились, комфортная и удобная кабина; поступил в престижный, значимый институт и т.п.).

Таким образом, плеоназм — избыток высказывания по смыслу, тавтология — (разновидность плеоназма) избыток в том числе схожих друг с другом слов по внешней форме.

Вопрос 154

Здравствуйте. Нужно ли поставить двоеточие в таких фрагментах текста? «По административному делу начато производство: 12.02.2021 г. По административному делу окончено производство: 14.06.2021 г.».

Спасибо за ответ!

Станислав, г. Симферополь

Ответ Справочной службы русского языка

В приведённом примере для постановки двоеточия нет нормативных оснований.

Однако в отдельных случаях, в текстах официально-делового стиля, в которых предполагается наличие типовых элементов (наличие пустот для последующего заполнения на титульной странице, в заявочных бланках, формулярных листах, графах в табелях и т.п.), постановка таких пунктуационных знаков возможна.

Следует учитывать, что проникновение в письменную речь элементов административно-канцелярского (управленческого) подстиля является типичной речевой ошибкой, связанной как с непониманием носителем языка предназначенности языковых средств для их использования в различных сферах и обстоятельствах, как и с отсутствием развитой языковой интуиции.

Вопрос 155

Добрый день! Сегодня возник интересный, «поэтический» вопрос»: как писать «цветуще звонкий»? Раздельно или через дефис? Спасибо!

Лариса Московец, г. Бахчисарай

Ответ Справочной службы русского языка

Сложное имя прилагательное «цветуще-звонкий» пишется через дефис.

ДЛЯ СПРАВКИ. Имена прилагательные, обозначающие оттенки качества и их субъективную оценку (преимущественно цвета, вкуса или воспринимаемых звуков), пишутся через дефис, напр.: бледно-жёлтый, бутылочно-зелёный, кричаще-яркий; горько-солёный, терпко-сладкий, кисло-цитрусовый; раскатисто-громкий, бархатно-глубокий (о голосе), цветуще-звонкий и т.п. [2, с. 118]. В данном случае компоненты в составе сложного слова, образованные от «кричащий», «цветущий», выполняют функцию прилагательного, а не наречия, ср: кричаще одетый – кричаще-яркий (т.е. ‘весьма большой по степени проявления яркости’); цветуще выглядеть – цветуще-звонкий (т.е. ‘обладающий полнотой, расцветом, максимумом проявления желательных качеств звука’).

Следует помнить об исключениях из данного правила, обладающих терминологическим значением: чернобурая лисица (только в этом сочетании), лимоннокислый хинин [1, с. 497].

Источники и литература

1. Большой толковый словарь русского языка / Глав. ред. С. А. Кузнецов. — СПб.: Норинт, 2000. – 1536 с.

2. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник / Под ред. В. В. Лопатина. – М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2019. – 432 с.

Вопрос 156

Встретилось слово «виш-лист». Как следует относиться к этому слову, уместно ли его употреблять?

Александр, г. Симферополь.

Ответ Справочной службы русского языка

Слово «вишлист» в русской речи следует отнести к неоправданным заимствованиям. В современном русском литературном языке для реализации понятия ‘текст, содержащий перечень того, что человек хотел бы иметь, получить’ используется словосочетание «список желаний». Распространенность слова «вишлист» в современных контекстах объясняется тем, что носители языка стремятся найти более удобный и экономный способ выражения понятия, значимость которого в языковой картине мира начинает возрастать. В этом отношении однословные наименования обладают определенным преимуществом в сравнении со словосочетаниями.

Для данного слова, как и для многих современных заимствований, не установлен единый нормативный вариант написания: встречаются и «виш-лист», и «вишлист». Традиционно (хотя и не всегда) в новых единицах сохраняется написание языка-источника: в английском языке мотивирующим является слово «wishlist», поэтому слитное написание в русском языке представляется более закономерным. Написание через дефис, вероятно, появилось по аналогии со словом «чек-лист» (в оригинале «check-list»).

Таким образом, эксперты Справочной службы русского языка не рекомендуют использовать слово «вишлист» в русской литературной речи.

Вопрос 157

Вопрос

Здравствуйте! Как правильно объяснить постановку тире в таком предложении: «То, что я любил и чтил больше всего в жизни своей: благородную скромность и правду, высшую красоту и благородство целомудрия, — всё это мне было дано в восприятии родины»?

(Слово «ВСЁ» считать обобщающим словом к однородным членам предложения? Но однородные члены предложения играют роль дополнения, а обобщающее слово в придаточной конструкции подлежащее, но существует правило: однородные члены предложения и обобщающее слово играют роль одних и тех же членов предложения).

Анонимно

Ответ Справочной службы русского языка

Тире ставится в качестве дополнительного знака после запятой перед словом, которое повторяется для того, чтобы связать с ним новое предложение (чаще придаточное, усиливающее, дополняющее или развивающее главное предложение) или дальнейшую часть того же предложения, например: «Теперь же, судебным следователем, Иван Ильич чувствовал, что все без исключения, самые важные, самодовольные люди, – все у него в руках».

В рассматриваемом Вами предложении главной частью выступает фрагмент «То… всё это было мне дано», где «всё это» – местоименный повтор подлежащего, а не обобщающий компонент по отношению к однородным членам. Поскольку подлежащее осложнено придаточной частью, содержащей однородный ряд дополнений («благородную скромность и правду, высшую красоту и благородство целомудрия»), возникает необходимость актуализации подлежащего, чтобы продолжить и завершить главное предложение. Тире в данном случае является обязательным дополнительным знаком, который ставится перед словом, функционально дублирующим подлежащее.

Вопрос 158

Здравствуйте. Как склонять по падежам составное существительное? Одни говорят, что склоняются оба слова, другие утверждают, что только второе слово.

Допустим, такой пример. Дверь была открыта ключ-картой (или ключом-картой?).

Андрей Ершов

Ответ Справочной службы русского языка

Склоняемость или несклоняемость компонентов сложносоставной номинации в русском языке может зависеть от таких факторов, как степень усвоения языковой системой одного из компонентов-заимствований, смысловая спаянность компонентов, частота употребления наименования, сфера использования сложного слова и т.п.

Оба компонента сложносоставного наименования склоняются, если они представлены словами, каждое из которых самостоятельно изменяется по падежам, а также обладает свободной сочетаемостью: диван-кровать, плащ-палатка, вагон-буфет, инженер-строитель, бал-маскарад и др.

Если один из компонентов сложносоставной номинации слово, значение которого сближается со значением имени прилагательного, то такой компонент не склоняется: динамо-машина, конференц-зал, национал-социалист, штаб-квартира, кварц-песок и др.

Возможно также отсутствие склонения одного из компонентов (преимущественно первого) в следующих случаях: при наименовании отдельных военных и государственных чинов и званий (генерал-адмирал, премьер-министр, камер-юнкер и др.), в некоторых номинациях терминологического характера (вакуум-камера, дизель-мотор, пресс-накат, киловатт-час и др.), в разговорной речи (план-карта, чип-тюнинг и др.).

В Вашем примере верным вариантом склонения сложного слова является форма «ключом-картой».

Вопрос 159

Вопрос

Сомневаюсь в верности формулировки на бланке. Диплом о присуждении премии …

Я бы написала иначе.

ДИПЛОМ

Премия … присуждается…

Как верно?

Мария Живова-Кармишина

Ответ Справочной службы русского языка

Существуют различные формулировки наградных реквизитов. Первая из указанных Вами формулировок характерна для информации о типе документа, например: «Диплом о присуждении премии…», «Диплом о профессиональной переподготовке», «Положение о дипломе…». При оформлении текста самого документа с информацией о награждаемом лице следует использовать такие варианты: «Диплом лауреата премии…», «Диплом победителя олимпиады…», «Грамота участника конкурса…».

Необходимо помнить, что различные документы могут отличаться по используемым формулировкам и особенностям предназначенных для заполнения строк. Но главным требованием, предъявляемым к реквизитам таких документов, является обязательное указание на такие компоненты, как наименование документа (жанр); его уровень; ФИО того, кто награждается; содержание знака отличия; инициатор награждения; дата; регистрационный номер и т.п.

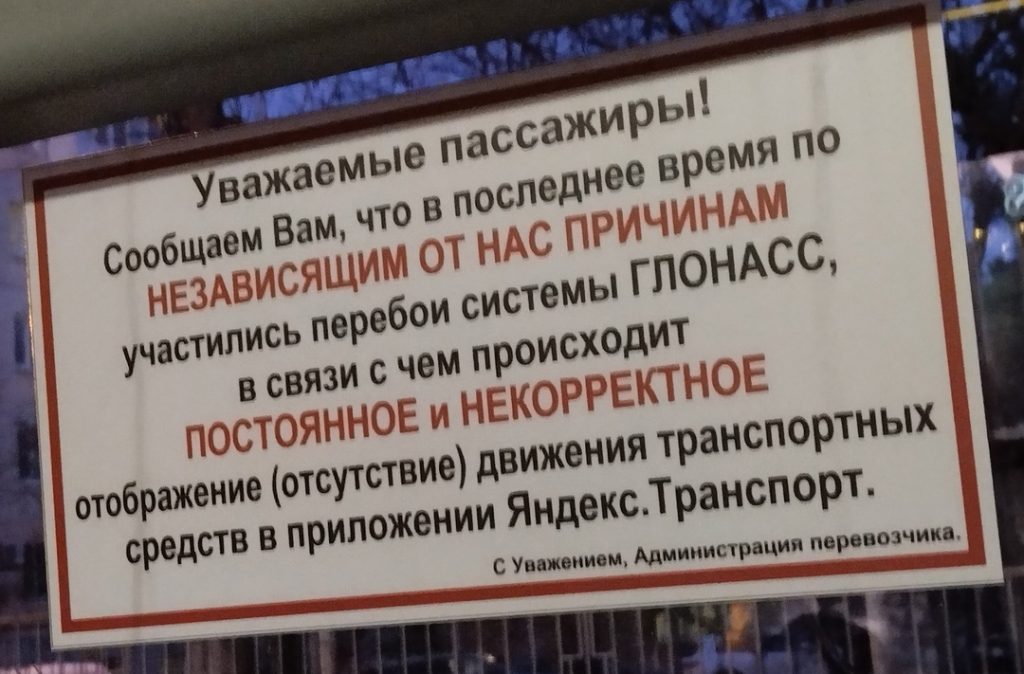

Вопрос 160

Здравствуйте! В автобусе увидела объявление и вспомнила, что в школе одной из самых сложных тем казалась тема написания НЕ с разными частями речи. Мне кажется, что «независящим» должно писаться раздельно с НЕ, потому что «зависящий» – это причастие с зависимым словом «от нас». Правильно?

Елизавета, г. Симферополь

Ответ Справочной службы русского языка

Устойчивое сочетание «по независящим от нас причинам» написано правильно. В данном случае слово «независящий» не является причастием, потому что лишено глагольного действия. Такие отглагольные прилагательные с НЕ пишутся слитно даже при наличии зависимых слов, например: неподходящая актрисе роль, много неуспевающих по математике учеников, по независящим от меня обстоятельствам.

Однако надо помнить, что в других позициях, где актуализируется глагольный признак, кажущиеся формально теми же словами единицы употребляются как причастия и с частицей НЕ пишутся раздельно: не подходящий к перрону поезд; туристы, не успевающие на экскурсию; не зависящие от воли человека рефлексы и т.п.

Вопрос 161

«Кофе навынос» — будет правильно, а «кофе на вынос» — ошибка. Почему?

С. Васильева, г. Евпатория

Ответ Справочной службы русского языка

Слитное и раздельное написание некоторых наречий невозможно объяснить ни их морфемным составом, ни способом образования.

Слитное написание наречия «навынос» обусловлено письменной традицией русского литературного языка. На сегодняшнем этапе его развития именно такой облик слова является нормативным орфографическим вариантом, зафиксированным в словарях. Стремление к однословной номинации — одна из активных языковых тенденций.

От наречия «навынос» следует отличать омонимичную форму «на вынос», выполняющую другую функцию, ср: заказать кофе навынос (наречие) – смотреть на вынос (предлог + существительное) коробок из кабинета.

Вопрос 162

Недавно в эфире одного из радио ведущие зачитывали гороскоп и употребили такую фразу: «Скорпионам нужно быть внимательными: их партнер может скоропостижно впасть в детство». Верно ли употреблено в этой фразе слово «скоропостижно»?

Мария, г. Симферополь

Ответ Справочной службы русского языка

Наречие «скоропостижно» в современном русском литературном языке является одним из вариантов выражения понятия ‘быстро, внезапно; так, как никто не ожидал’. Однако этот вариант именования употребляется только в особых номинативных позициях, в таких, когда необходимо охарактеризовать факт неожиданного ухода из жизни (например, скоропостижно скончаться). В других номинативных позициях следует использовать такие средства, как «неожиданно», «внезапно», «вдруг» и под.

Вместе с тем нужно учесть и жанр текста гороскоп на день: в нем может просматриваться намеренное использование наречия «скоропостижно» для придания речи особого эффекта, поскольку информация в подобном тексте должна быть занимательной и запоминающейся, часто такая жанровая речь способна выражать шутливые, развлекательные оттенки смысла.

Вопрос 163

Здравствуйте. Как правильно: «монтаж видео» или «монтирование видео»?

Марк Болдыш

Ответ Справочной службы русского языка

Понятие ‘подбор и соединение в целое различных частей чего-л., подбираемых по определенному плану или теме’ может быть выражено в русском языке различными номинативными вариантами, в их число входят слова «монтаж» и «монтирование», например: работать над монтажом концерта, производить монтаж звукозаписи, осуществлять монтирование клипа.

Однако следует иметь в виду, что не во всех речевых условиях возможна замена одного слова на другое, поскольку не только значение играет роль при акте именования, но и такое важное функциональное качество, как соответствие языкового средства определенной номинативной позиции – условиям, предопределяющим выбор говорящим одного из возможных средств именования. Среди факторов, влияющих на такой выбор, учитывается соответствие номинативного варианта сфере его использования. Так, слово «монтировать», имеющее немецкое происхождение, пришло в русский язык в период использования аналоговых технологий, когда работали с плёнкой (может сближаться по значению с глаголом «редактировать»). Сегодня в сфере производства видеопродукции, медиаконтента и т.п. чаще используется вариант «монтаж», восходящий к французскому слову и выражающий более специализированное понятие ‘этап создания кино- или видеофильма, заключающийся в отборе и особом соединении фрагментов исходного материала’.

Вопрос 164

Добрый день! Скажите, пожалуйста, нужно ли брать в кавычки слово ХОТЕЛКИ? Пример: «Россия готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности, а не на хотелках после применения психотропных средств».

Юлия Александровна

Ответ Справочной службы русского языка

Слово «хотелки» не является литературным средством номинации (относится к просторечной лексике, т.е. к типу разговорно-сниженного варианта выражения понятия ‘чьи-либо желания, неоправданные с точки зрения говорящего, не связанные с объективными причинами’).

В письменной публичной речи это слово необходимо заключить в кавычки, поскольку такой знак способен передавать дополнительную информацию о средстве, употребление которого недопустимо в сфере использования государственного языка.

Вопрос 165

Подскажите, пожалуйста, правильно ли пишется «сто восемьдесят четыре суток»?

Ольга Фисенко

Ответ Справочной службы русского языка

Употребление существительного «сутки» с указанной Вами формой составного числительного является ошибкой: в литературном языке синтаксическое согласование форм составных числительных, оканчивающихся на «два», «три», «четыре», вместе с существительным, имеющим только форму множественного числа («сутки», «ножницы», «ворота» и под.), невозможно. Ср.: тридцать два стола («стола» — форма родительного падежа единственного числа), но сорок пять столов («столов» — форма родительного падежа множественного числа).

Однако язык как функциональная система располагает другими вариантами выражения данного числового значения. Рекомендуем в подобных случаях заменить слово «сутки» на «день», например: сто восемьдесят четыре дня, — или перестроить предложение так, чтобы составное числительное было употреблено в форме косвенного падежа, например: в течение ста восьмидесяти четырёх суток.

Вопрос 166

Здравствуйте! Увидела в одной из соцсетей такое изображение. Как правильно: «сельхозработник» или «сельхоз работник»? Компьютер написание «сельхозработник» подчеркивает. Спасибо за ответ.

Екатерина, г. Ялта

Ответ Справочной службы русского языка

В приведенном Вами примере допущена ошибка: соответствующим норме современного русского языка является слитное написание – «сельхозработник», поскольку все сложные слова с первым компонентом «сельхоз», образованные с помощью аббревиации, пишутся слитно: сельхозартель, сельхозаэродром, сельхозвредитель, сельхозинвентарь, сельхозобозрение, сельхозотряд, сельхозмашина, сельхозпродукция, сельхозработа, сельхозучёт, сельхозхимия, сельхозшкола и др. [1, с. 1173].

При возникновении затруднений относительно орфографического облика слов эксперты службы русского языка не рекомендуют ориентироваться на данные из приложения автоматического распознавания знаков; в таких случаях следует обращаться за справкой к академическим источникам, например [2].

ДЛЯ СПРАВКИ. Аббревиация – активный способ словообразования, позволяющий образовывать необходимую с точки зрения языкового коллектива номинацию от других слов или от словосочетаний. В рассматриваемом случае такой способ дает возможность реализовать понятие ‘работник в сфере сельского хозяйства’ с помощью однословной номинации, что соответствует условиям текстовых позиций, требующих краткости и емкости при выборе определенного варианта наименования.

В сложносокращенном слове «сельхозработник» первая его часть «сельхоз» образована путем усечения производящей основы: «сельхоз-» от «сельскохозяйственный» (производящее словосочетание — «сельское хозяйство»).

Источники и литература

1. Большой толковый словарь русского языка / Глав. ред. С. А Кузнецов. — СПб. : Норинт, 1998. – 1536 с.

2. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник / Под ред. В. В. Лопатина. – М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2019. – 432 с.

Вопрос 167

Здравствуйте! Встретила на просторах интернета. Это соответствует действительности?

Пунктуация

Апрель. И холодно и жарко.

Объяснение:

Если при однородных членах повторяются союзы, мы ставим запятые. Но не спешите. Если этот союз — «и», а однородных членов всего два, запятой не нужно.

Лилия Лешкова, г. Армянск

Ответ Справочной службы русского языка

Правилами постановки знаков препинания при однородных членах определены особые условия, влияющие на пунктуационное оформление предложения.

Отсутствие запятой в приведённом Вами примере соответствует пунктуационной норме русского языка. Запятая в таких конструкциях может не ставиться при соблюдении каждого из перечисленных ниже условий:

а) при отсутствии обобщающего слова при однородных членах предложения;

б) при отсутствии зависимых слов;

в) если однородные члены предложения образуют тесное смысловое единство.

Например: Кругом было и светло и зелено (И. С. Тургенев); И днём и ночью кот учёный всё ходит по цепи кругом (А. С. Пушкин) [1, с. 190].

Следует помнить, что данное правило распространяется только для союза И, причём исключительно на конструкции с двукратным его повторением, т.е. если число однородных членов равно двум, ср.: Колоть беспрестанно мне глаза цыганской жизнью или глупо, или безжалостно (А. Н. Островский).

Источники и литература

1. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник / Под ред. В. В. Лопатина. – М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2019. – 432 с.

Вопрос 168

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, есть ли ошибка в данном Интернет-посте: все-таки «МИД заявило» или «МИД заявил»? Существительное «министерство» среднего же рода?

Дмитрий, г. Феодосия

Ответ Справочной службы русского языка

Слово «МИД», образованное с помощью аббревиации звукового типа от словосочетания «Министерство иностранных дел», относится к именам существительным мужского рода [1, с. 540], поэтому в тексте представленного скриншота допущена грамматическая ошибка: следовало написать «…украинский МИД заявил…».

ДЛЯ СПРАВКИ. Аббревиация – активный способ словообразования, позволяющий создавать необходимую с точки зрения языкового коллектива новую номинацию от других слов или от словосочетаний, что обеспечивает соответствие прагматическим условиям определенной текстовой позиции. Комплекс условий выбора определенного варианта наименования предполагает такие параметры, как краткость номинации, емкость ее содержания, соответствие определенной сфере социального взаимодействия, качество воздействия на адресата и т.п.

Род ряда аббревиатур может зависеть не от опорного слова в ее структуре, а от внешней формы определяемой единицы (как фонетической, так и графической). Причиной такого словоупотребления является тот факт, что многие аббревиатуры сформировались в литературном языке как цельнооформленные, нередко склоняемые номинативные единицы, например: вуз, загс, ТАСС, МИД, ВАК и др., т.е. носители русского языка отождествили их с уже существующим типом слов. За такими единицами, по аналогии с именами существительными с основой на твердый конечный звук, закрепилось употребление в качестве существительных мужского рода. При этом необходимо принимать во внимание разговорный характер склонения некоторых типов аббревиатур, например: «работал в ТАСС, в МИД» (нейтр.) и «работал в ТАССе, в МИДе» (разг.) [2, с. 252].

Источники и литература

1. Большой толковый словарь русского языка / Глав. ред. С. А. Кузнецов. — СПб. : Норинт, 1998. – 1536 с.

2. Русская грамматика (Грамматика 80). В двух томах / Глав. ред. Н. Ю. Шведова. – Том 1: Фонетика. Фонология. Ударение. Интонация. Словообразование. Морфология. – М. : Наука, 1980. – 788 с.

Вопрос 169

Прочитала где-то, что значения слова РАК (животное и болезнь) как-то связаны и обозначали раньше одно и то же. Верно ли это? Спасибо.

Виктория, г. Симферополь

Ответ Справочной службы русского языка

Содержание слова «рак» — пример поиска языком номинативного средства выражения нового для него понятия. Ранее данные слова обозначали не одно и то же: использование слова «рак» в качестве основного именующего варианта выражения понятия ‘особое заболевание’ представляет собой результат выбора уже существовавшей в системе номинативных средств единицы. Этот вариант на раннем этапе сформированности картины мира стал наиболее подходящим для выражения понятия о болезни.

В историческом отношении слово «рак» в значении ‘покрытое панцирем пресноводное или морское животное с клешнями и брюшком (называемым обычно шейкой)’ и слово «рак» в значении ‘злокачественная опухоль’ [1, с. 645] связаны развитием признаков многозначного слова, несмотря на то что традиционно на современном этапе данные единицы признаются омонимами.

В «Словаре Академии Российской» (конец XVIII в.) у слова «рак» зафиксировано три значения: 1. Насекомое бескрылое, в воде живущее <…>; 2. Четвертый по порядку знак Зодиака; 3. Болезнь, состоящая в опухоли <…> [2, гл. 68–69] (процитировано в современной графике и орфографии, с сокращениями). При раскрытии третьего значения указывается, что данная болезнь распространяется в теле человека подобно тому, как рак распускает свои клешни («ноги»): «Величиною сначала бывает с горошину, но после распускается в виде расширяющегося круга наподобие раковых ног…» [2, гл. 69]. Следовательно, появление в языке семантемы ‘особое заболевание’ является следствием выбора системой языка однословного варианта для выражения нового понятия на основе механизма подобия по смысловому признаку ‘характер внешнего, наблюдаемого движения, проявления чего-л.’ (движение клешней у рака vs проявление болезни в теле живого существа). Позже, уже в ХХ веке, когда данная болезнь была изучена более детально, с применением новых научных технологий, внешнее сходство с животным перестало осознаваться носителями русского языка, что и привело к утрате смысловой связи между этими единицами, и – как следствие – они стали фиксироваться в традиционных толковых словарях как омонимы.

ДЛЯ СПРАВКИ. Омонимы – слова, одинаковые в написании и звучании, но не имеющие ничего общего в своем значении, например: «лук» как ‘огородное растение’ и «лук» как ‘старинное оружие’; «докупать» как глагол несовершенного вида от «докупить» и «докупать» как ‘завершить купание кого-л.’. Омонимия представляет собой побочный результат развития словарного состава, когда два слова, обладающие различными функциями, по тем или иным причинам приобретают одну и ту же внешнюю форму (фонетический облик и написание).

Источники и литература

1. Лопатин, В. В. Толковый словарь современного русского языка / В. В. Лопатин, Л. Е. Лопатина. – М. : Эксмо, 2011. – 928 с.

2. Словарь Академии Российской. Ч. 5. От Р до Т. – СПб. : Типография Императорская Академия Наук, 1794. – 602 с. (Режим доступа: https://runivers.ru/bookreader/book10111/#page/38/mod.. (дата обращения: 02.07.2024).

Вопрос 170

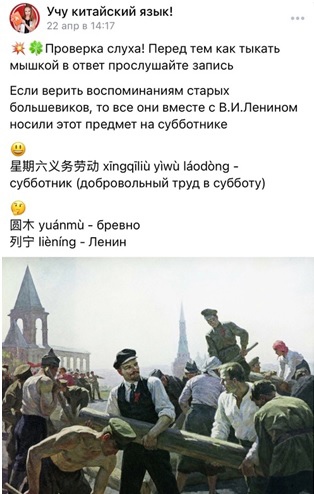

Добрый день. Обучая китайскому языку, видимо, забывают русский… Правильно ЛЕНИНЫМ? Кажется, что есть еще ошибки на скрине. Так ли это?

Ирина, г. Симферополь

Ответ Справочной службы русского языка

В приведенном Вами примере допущена грамматическая ошибка: следует использовать форму «с В. И. Лениным», поскольку в данной позиции речь идет о лице. Окончание -ом в отношении внешней формы имени собственного используется для выражения значения творительного падежа в следующих случаях:

а) в именах собственных, обозначающих названия населенных пунктов на -ов, -ин (под Пушкином, под Чеховом, но с А. С. Пушкиным, с А. П. Чеховым),

б) в именах собственных, обозначающих иностранные фамилии на -ов и -ин (Дарвином, Вирховом, Ельмслевом) [2, с. 504].

Следует помнить, что несмотря на действующую норму склонения, в реальной устной речи имена собственные на -ово, -ево и -ино, -ыно, образованные чаще всего от основы фамилии и обозначающие какой-либо объект местности, населенный пункт и т.п., как правило, не склоняются, например: Приехал из Ленино. Недалеко от Лермонтово. Был под Тушино и т.п.

Помимо рассмотренной ошибки, в тексте представленного материала можно отметить и другие языковые недочеты:

1. Во втором предложении необходимо отделить запятой придаточную часть от главной: Перед тем как тыкать мышкой в ответ, прослушайте запись. (При этом если придаточная часть сложноподчиненного предложения стоит перед главной, запятая между частями союза «перед тем как» обычно не ставится);

2. Неразличение внутренней формы слова и его лексического значения обусловило неверное толкование слова «субботник» как ‘добровольный труд в субботу’. Современные словари по-другому раскрывают семантику этой единицы: ‘безвозмездное выполнение какой-л. общественно полезной работы в сверхурочное время добровольным объединением людей (первоначально производившееся по субботам)’. Пойти на с. Отработать на субботнике. Устроить с. по очистке территории. Провести с. на рабочем месте [1, с. 1285]. Следовательно, верным толкованием слова «субботник», в особенности в позиции раскрытия значения слова для иностранных студентов, может быть такая формулировка: ‘добровольный физический труд, общественно полезная работа, организованная по любым, каким угодно дням недели’.

3. Сопутствующие типичные пунктуационные ошибки, связанные с оформлением текста в социальной сети: не различаются тире (пунктуационный знак) и дефис (орфографический знак), а также необоснованно отсутствует точка как пунктуационный знак конца предложения.

Источники и литература

1. Большой толковый словарь русского языка / Глав. ред. С. А. Кузнецов. – СПб. : Норинт, 1998. – 1536 с.

2. Русская грамматика (Грамматика 80). В двух томах / Глав. ред. Н. Ю. Шведова. – Том 1: Фонетика. Фонология. Ударение. Интонация. Словообразование. Морфология. – М. : Наука, 1980. – 788 с.

Вопрос 171

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно пишется: Главное, чтобы было комфортно или же Главное, что бы было комфортно?

Буду благодарен за доступный ответ.

Евгений, г. Кропоткин

Ответ Справочной службы русского языка

В Вашем примере нужно использовать подчинительный союз «чтобы» (слитное написание), поскольку он является средством связи для выражения значения желательности в придаточном изъяснительном.

Вопрос 172

Добрый день! Увидела предложение: «Вдохновляясь популярными телепередачами модных преображений, его создатели решили адоптировать формат на региональном уровне».

Интересует правописание слова «адОптировать».

Автор текста объясняет написание этого слова тем, что оно иностранного происхождения. Adopt — означает «принимать», а вот adapt — «приспособиться».

Логично ли такое написание слова в соответствии с контекстом? Спасибо!

Наталья Данилина

Ответ Справочной службы русского языка

При использовании номинативных единиц (слов и словосочетаний) в речи нельзя руководствоваться только значениями лексических средств иностранного языка, которые были заимствованы русским языком и послужили основой для развития отдельных частей его системы номинации.

В приведенном примере глагол выражает языковое понятие ‘приспособить, применить что-либо к новым условиям’ (если в контексте речь идет об идее реализации проекта по производству серии телепередач о моде не только на федеральном уровне, но и на региональном). В такой позиции следует использовать слово «адаптировать» – номинативный вариант, выражающий соответствующее понятие (см.: [3, с. 24]).

Слово «адоптировать» (юридический термин) является средством выражения другого языкового смысла: адоптировать – ‘принимать малолетних и несовершеннолетних в семью с правами родных детей’ [1], адоптация – ‘усыновление – принятие в семью ребенка на правах родного ребенка’ [2, с. 33]. Причем в словарях современного русского языка у слова «адоптировать» не зафиксировано переносное значение ‘перенять, усвоить в готовом виде какой-либо социальный опыт, практики производства чего-либо’, которое могло бы потенциально подтвердить правомерность использования этой лексемы (слово «формат» в предложении из примера выражает понятие ‘образец для копировки, типовой способ и форма построения чего-либо’).

Таким образом, в приведенном контексте необходимо использовать слово «адаптировать», а не «адоптировать».

Источники и литература

1. Ефремова, Т. Ф. Толковый словарь словообразовательных единиц русского языка : Ок. 1900 словообразоват. единиц / Т. Ф. Ефремова. – 2-е изд., испр. – М. : Астрель : АСТ, 2005. – Режим доступа: 636https://lexicography.online/explanatory/efremova/а/адоптировать (Дата обращения: 08.07.2024).

2. Захаренко, Е. Н., Комарова, Л. Н., Нечаева, И. В. Новый словарь иностранных слов: свыше 25000 слов и словосочетаний / Е. Н. Захаренко и др. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : ООО Издательский центр «Азбуковник», 2008. – 1040 с.

3. Розенталь, Д. Э., Теленкова, М. А. Словарь трудностей русского языка / Д. Э. Розенталь, М. А. Теленкова. – 3-е изд. – М. : Айрис-пресс, 2003. – 832 с.

Вопрос 173

Нужно ли склонять фамилию Черленок? В школе фамилию ребенка не склоняют.

Анонимно

Ответ Справочной службы русского языка

Согласно правилам русского литературного языка, склонение фамилий, оканчивающихся на букву, передающую согласный звук (кроме фамилий на -ых, -их), зависит от пола носителя фамилии: такие мужские фамилии склоняются, а женские не склоняются.

Поэтому если в вопросе речь идет о лице мужского пола, то фамилию следует склонять: (Владимира) Черленка, (Юрию) Черленку, о (Никите) Черленке, с (Дмитрием) Черленком. Если же фамилия относится к лицу женского пола, то она не склоняется: (Марине) Черленок, (Юли) Черленок, о (Ксении) Черленок, с (Еленой) Черленок.

Вопрос 174

Здравствуйте. Верно ли в заголовке новости употреблена форма глагола «потребовала»?

Елена, п. Красногвардейское

Ответ Справочной службы русского языка

В новостном заголовке ошибка в согласовании формы глагола-сказуемого со словом «НАТО» отсутствует, поскольку данная единица может быть использована как имя существительное и мужского, и женского, и среднего рода.

ДЛЯ СПРАВКИ. Аббревиатура «НАТО» появилась в русском языке вследствие потребности обозначить понятие, которое уже имело соответствующее словесное выражение в английском языке. Заимствование этой аббревиатуры в русский язык стало возможно благодаря транслитерации – способу освоения иноязычной лексики, который заключается в побуквенной передаче слов одной графической системы средствами другой системы.

Форма глагола-сказуемого в предложениях, требующих согласования грамматических форм, зависит от родовой принадлежности аббревиатуры. Как правило, род большинства аббревиатур определяется по опорному слову в полном названии, по начальным буквам или звукам которого аббревиатура была создана. Слово «НАТО» является буквенной аббревиатурой от английского названия North Atlantic Treaty Organisation («Организация Североатлантического договора», иногда используют словосочетание «Североатлантический альянс»). Однако в современной речи носители русского языка могут воспринимать «НАТО» как самостоятельное слово, по своему внешнему облику напоминающее существительное среднего рода (ср.: окно, дерево и т.п.). Поэтому родовая принадлежность аббревиатуры «НАТО» в настоящее время испытывает колебания, а глаголы-сказуемые, сочетающиеся с ней в форме прошедшего времени, могут иметь форму одного из трех родов: НАТО постановил, НАТО постановила, НАТО постановило.

При возникновении затруднений в определении рода подобных единиц эксперты службы русского языка рекомендуют выбрать другой способ обозначения языкового понятия в речи: номинативный вариант «НАТО» является лишь одним из средств выражения соответствующего языкового понятия, наряду с такими позиционно обусловленными вариантами, как «Организация Североатлантического договора», «Североатлантический альянс», «военно-политический союз стран Северной Америки и Европы», «альянс НАТО», «блок НАТО», «альянс», «блок», «союз тридцати двух государств», «те, на чьем флаге роза ветров» и др. Это снимет противоречия в сочетаемости.

Вопрос 175

Всемирный день театра отмечается 27 марта. Цель Дня — пропаганда театрального искусства.

Слово «дня» пишется с прописной или строчной буквы?

Лариса Чех, г. Симферополь

Ответ Справочной службы русского языка

В названии праздников, важных общественных мероприятий с прописной буквы пишется, как правило, только первое слово. В приведенном примере второе предложение построено неверно, поскольку слово «день» не может в таких номинативных условиях быть средством выражения понятия ‘Всемирный день театра’.

Рекомендуем перестроить предложение, выбрав другой вариант выражения определяемого понятия, например: «Цель мероприятий, приуроченных к этой дате, — …», «Цель праздника — …».

Вопрос 176

Сейчас очень часто встречается реклама отелей, построенных в стиле бунгало. Как правильно употреблять это слово, на каком слоге ставить ударение?

Марина, г. Судак

Ответ Справочной службы русского языка

Слово «бунгало» было заимствовано из хинди и изначально выражало понятие ‘одноэтажное загородное помещение из легких материалов с плоской крышей, используемое для жилья в некоторых тропических странах’. Единица эта находится на этапе освоения русским языком, поэтому нормы ее употребления окончательно не сформировались и до сих пор могут изменяться: сначала слово сохраняло ударение языка-источника, т.е. на первом слоге (бУнгало) [3], а со временем возник вариант, который носителям русского языка представляется более естественным, — бунгАло. В настоящее время допустимыми являются оба варианта [1; 2].

Как и большинство заимствованных слов, «бунгало» относится к несклоняемым именам существительным среднего рода, поэтому верными являются сочетания типа «просторное бунгало», «комфортное бунгало», «прибрежные бунгало» и т.п.

ДЛЯ СПРАВКИ. Процесс освоения заимствованных слов в русском языке проходит несколько этапов и предполагает приспособление иноязычного слова к нормам русского языка. Как правило, процесс нормализации иноязычных слов занимает определенное время, в течение которого слово осваивается носителями языка на всех уровнях системы, и — как следствие — языковым коллективом избирается единый нормативный вариант произношения и употребления слова. Этот признанный вариант и получает свою фиксацию в словарях. Но на этапе освоения могут сосуществовать несколько вариантов употребления, среди которых носители языка могут выбирать для себя наиболее удобный.

Источники и литература

1. Большой орфоэпический словарь русского языка [Текст] : литературное произношение и ударение начала XXI века: норма и её варианты / М. Л. Каленчук, Л. Л. Касаткин, Р. Ф. Касаткина ; под редакцией Л. Л. Касаткина ; Российская академия наук, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН. — Изд. 2-е, испр. и доп. — Москва : АСТ-Пресс, cop. 2017. — 1020 с.

2. Русский орфографический словарь : около 200 000 слов / [авт. О. Е. Иванова, В. В. Лопатин, И. В. Нечаева, Л. К. Чельцова ; под ред. В. В. Лопатина, О. Е. Ивановой] ; Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова РАН ; программа «Словари XXI века». — Изд. 5-е, испр. — Москва : АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2018. – XIII, [1], 879, [2] с. — (Фундаментальные словари русского языка).

3. Русское словесное ударение : Словарь. : Около 50 000 слов / М. В. Зарва. — Москва : Изд-во НЦ ЭНАС, 2001. — 594 с.

Вопрос 177

Здравствуйте.

В нормативной литературе у меня такая фраза: «Участки неподтопляемые в силу геологических, гидрогеологических, топографических и других естественных причин».

Почему слово «неподтопляемые» пишется слитно? Ведь подтоплять — что делать.

Александр Пиксасов, ООО «СимИнжГаз» (г. Симферополь)

Ответ Справочной службы русского языка

Слово «неподтопляемый», означающее ‘не подверженный подтоплению, воздействию воды на какую-л. территорию’, пишется с НЕ слитно, поскольку отвечает на вопрос «какой?» и является именем прилагательным, т.е. номинативным вариантом реализации понятия-признака, а не понятия-действия. Такая языковая единица может быть выражена и другими именующими вариантами без приставки НЕ-, например: «влагостойкий», «водопрочный»,«сухой», «влагозащищенный», «насыпной» и др. Рассматриваемое слово относится к разряду качественных прилагательных, а в примере реализуется в позиции отсутствия противопоставления. Поэтому в соответствии с правилами современной орфографии слово «неподтопляемый» пишется слитно.

Обращаем внимание на необходимость постановки запятой после словоформы «участки», поскольку она выступает определяемой частью высказывания, которая осложнена обособленным определением.

Вопрос 178

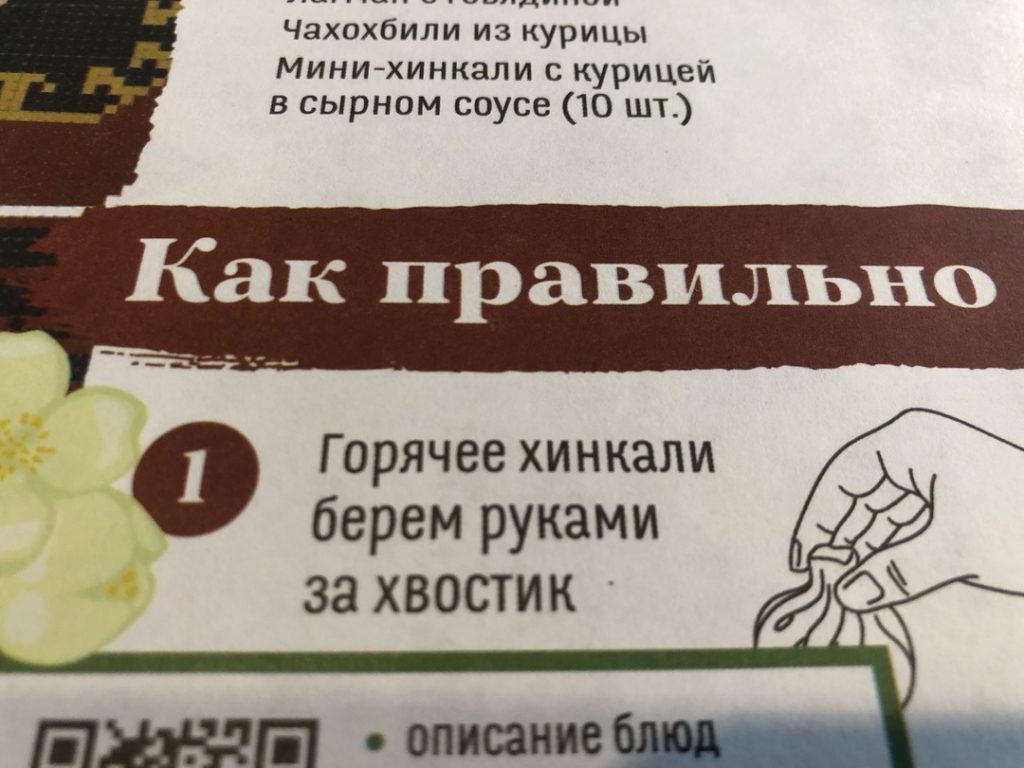

Добрый день. Какой грамматический род у слова «хинкали»? Верно ли употреблено сочетание «горячее хинкали» в меню?

Владимир, г. Ялта

Ответ Справочной службы русского языка

Словосочетание «горячее хинкали» образовано верно.

Слово «хинкали» относится к заимствованиям из грузинского языка и является основным вариантом выражения понятия ‘блюдо грузинской кухни из теста округлой формы с удлиненной вверху частью и мясной начинкой с пряностями внутри, варенное в воде’. Нормы употребления этого слова в современном русском литературном языке еще не закрепились: употребляется и как существительное среднего рода [2] по аналогии с большинством заимствованных слов, и как существительное, которое имеет только форму множественного числа, а следовательно, родовой характеристики не имеет [1]. Поэтому в современной русской речи допустимыми являются следующие типовые сочетания: «горячее хинкали», «горячие хинкали» и т.п.

Источники и литература

1. Русский орфографический словарь : около 200 000 слов / [авт. О. Е. Иванова, В. В. Лопатин, И. В. Нечаева, Л. К. Чельцова ; под ред. В. В. Лопатина, О. Е. Ивановой] ; Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова РАН ; программа «Словари XXI века». — Изд. 5-е, испр. — Москва : АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2018. — XIII, [1], 879, [2] с. — (Фундаментальные словари русского языка).

2. Современный словарь иностранных слов [Текст] : свыше 7000 слов и выражений, толкование значений, происхождение, употребление / Л. П. Крысин ; Российская акад. наук. — Москва : АСТ-Пресс, 2012. — 410 с.

Вопрос 179

Увидела в Интернете написание «лже-Герой Советского Союза». Интересует часть с «лже», как написать: слитно или через дефис? Спасибо.

Ульяна, г. Симферополь

Ответ Справочной службы русского языка

Словосочетание «лже Герой Советского Союза» следует писать раздельно в четыре слова, несмотря на то что компонент «лже» в составе других языковых средств выступает только как часть номинативной единицы: «Недопустимо слитное или дефисное написание с приставкой или первой частью сложного слова, если вторая часть содержит пробел, т.е. представляет собой сочетание слов» [1, с. 142]. В таком случае слитное или дефисное написание заменяется раздельным, например: лже Герой Советского Союза, псевдо произведение искусства, теле круглый стол, пол рабочего дня, полу детский сад, экс Президент России и т.п. Правило основано на принципе отражения смысловых отношений между частями составной номинации как одного из вариантов развернутого выражения сложного понятия.

Если после приставки (первой части сложносоставного слова) отсутствует словосочетание, то руководствоваться следует основным правилом, ср.: лжегерой, псевдопроизведение, телестол, полдня, полусад, экс-президент.

Рассмотренный пример иллюстрирует гибкость русской орфографии, т.е. ее функциональные качества, позволяющие организовать письменную речь не по «отсловному» принципу, а в соответствии с механизмом именования.

Источники и литература

1. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник / Под ред. В. В. Лопатина. – М. : АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2019. – 432 с.

Вопрос 180

На разных сайтах встречаю разные написания слова, обозначающего специализацию отеля на экологическом виде отдыха: эко-отель, эко отель. Скажите, какое написание является верным?

Виктор, г. Алушта

Ответ Справочной службы русского языка

Для выражения понятия ‘заведение, предоставляющее платные услуги временного комфортного проживания и отдыха в соответствии с принципом экологичного образа жизни’ в русском языке используется основной однословный вариант «экоотель» (слитное написание). Другие орфографические варианты выражения этого понятия не соответствуют норме и в современных словарях не зафиксированы.

ДЛЯ СПРАВКИ. Слово «экоотель» является производным от словосочетания «экологичный отель». Данное новообразование подчиняется правилу, согласно которому сложные слова с первой иноязычной (как правило, интернациональной) частью, оканчивающейся на букву, передающую фонему <о> через ослабленный гласный, пишутся слитно, например: экоотель, технопарк, кардиоаэробика, термокружка, ортоцентр, гидроудар и т.п. [1, с. 103].

Следует отличать от слитного написания другой способ орфографического оформления – написание через дефис, когда сложное наименование представляет свободное словосочетание, а не однословную языковую номинацию. Первый иноязычный компонент в этом случае не выражает значения имени прилагательного или причастия и чаще всего не обладает признаком интернациональности, например: «техно-музыкант» – ‘исполнитель музыки в жанре техно’, но не ‘технологический исполнитель’ [2, с. 437]; «промо-сайт» – ‘ресурс в сети Интернет, разработанный для конкретной акции или служащий для продвижения какого-либо товара или услуг’, но не ‘продвигающийся, распространяющийся сайт’ [2, с. 314].

Источники и литература

1. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник / Под ред. В. В. Лопатина. – М. : АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2019. – 432 с.

2. Шагалова, Е. Н. Словарь новейших иностранных слов / Е. Н. Шагалова. – М. : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2017. – 576 с.

Вопрос 181

В одном стихотворении у Бродского есть такой момент: «Всякая зоркость суть / знак сиротства вещей…». Здесь ошибка? Ведь «суть» используется только при словах во множественном числе?

Александра Павловская, Молодежная библиотека (г. Симферополь)

Ответ Справочной службы русского языка

В строках Бродского из стихотворения «Сидя в тени» ошибки нет: вариант «суть» может быть использован в функции связки после подлежащего, выраженного именем существительным не только в форме множественного, но и единственного числа. Словари, фиксирующие эту норму, отмечают книжный и устаревший характер такого словоупотребления [4, с. 310].

Однако важнее в стихотворении Бродского другое. Поскольку в художественном тексте все языковые средства используются особым образом, их значения в литературном произведении отличаются от нормативных значений в нехудожественной речи.

Так, в приведенном фрагменте грамматическая форма «суть» участвует в формировании высказывания, выражающего идею абсолютного, вневременного характера изображаемого явления: «Всякая зоркость суть / знак сиротства вещей, / не получивших грудь…» [1]. Своеобразие такого изображения достигается с помощью употребления определительного местоимения «всякий», формы множественного числа имени существительного с обобщающим значением («вещей») и варианта «суть», который обладает не только грамматическим, но и приобретенным в данном тексте стилистическим значением, т.е. он участвует в изменении значений и придании словам новых, авторских смыслов.

Примечательно, что в этом же стихотворении автором реализован и другой вариант семантемы ‘быть воплощенным в чем-л. конкретном, являться тождественным кому-чему-л.’ — форма «есть»: «Эта песнь без конца / есть результат родства…». Она участвует в выражении иного смысла, связанного с конкретностью обозначаемого предмета мысли: «эта песнь без конца…» как характеристика декодируемого читателем объемного стихотворения, а также указание автором на прямую связь между содержанием своего текста и предметом изображения в нем («…есть результат родства»).

Нами отмечены только те части стихотворения, которые имеют отношение к заданному вопросу; для решения задачи лингвистического описания текста Бродского необходимо отдельное исследование.

Опыт крымских русистов по интерпретации текстов [2; 3 и др.] позволяет сделать важный вывод: то, что может показаться с первого взгляда речевой или грамматической ошибкой, в художественном тексте таковой не является в силу его функциональности, т.е. такого качества, которое обусловлено осознанной автором текста задачей подчинить каждое языковое средство цели воздействия на читателя, изменения его картины мира.

Источники и литература

1. Бродский, И. Стихотворение Иосифа Бродского «Сидя в тени» / И. Бродский // Азбука литературы. — Электронный источник. Режим доступа: https://www.askbooka.ru/stihi/iosif-brodskiy/sidya-v-.. (дата обращения: 20.08.2024).

2. Рудяков, А. Н. Топоры и тексты. Лингвистическая инструментология: Учебное пособие / А. Н. Рудяков. — М. : Флинта, 2013. — 312 с.

3. Рудяков, А. Н., Дорофеев, Ю. В. Homo textus: человек в паутине текстов, или учебник чтения для умеющих читать / А. Н. Рудяков, Ю. В. Дорофеев. — Симферополь : Ната, 2007. — 176 с.

4. Словарь русского языка: В 4-х т. / АН СССР, Ин-т рус. яз. ; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 3-е изд., стереотип. — М. : Русский язык, 1988. — Т. 4. — 800 с.

Вопрос 182

Правильно ли написано слово «каллория» на холодильнике?

Евгений, г. Ялта

Ответ Справочной службы русского языка

В надписи допущена орфографическая ошибка: слово, выражающее понятия ‘единица теплоты’ и ‘количество энергии, которая содержится в пище’, пишется с одной буквой Л: «калория» (от латинского calor — тепло, жар).

Все производные от этого слова также пишутся с одной Л в данном корне: килокалория, калорийность, низкокалорийный, калораж, калорифер и др.

Почему на памятнике нет запятой? Поясните, пожалуйста, есть ли какое-то правило по этому поводу. Спасибо.

Иван Харламов, пгт Советский

Ответ Справочной службы русского языка

Несмотря на то, что правилами современного русского языка подобные случаи не оговариваются, ошибкой такое употребление считать нельзя.

Существуют особые пунктуационные условия, когда словосочетание или высказывание выступает в функции текста или его части (название текста, заглавие, наименование раздела и т.п.). Такая позиция может отменять некоторые правила, например, точка как знак конца предложения не ставится в заглавии, потому что оно выполняет не коммуникативную, а номинативную функцию, т.е. называет.

Высказывание «КРЫМЧАНАМ ПОГИБШИМ В АФГАНИСТАНЕ» — текст на мемориальном объекте. В нем не различается употребление строчных и прописных букв, а постановка пунктуационных знаков несущественна (по правилам русской пунктуации следовало бы поставить запятую после словоформы «крымчанам», поскольку определяемое слово стоит перед обособленным оборотом, а также точку в конце высказывания).

Такое графическое оформление подчинено замыслу автора и может быть объяснено, например, восприятием текста без пауз, желанием выразить цельность смысла, попыткой подчеркнуть значимость сохранения памяти об историческом событии и др.

Вопрос 184

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в предложении «Юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах, жилых зонах при воинских частях, рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по общему прибору учета электрической энергии» — выражение «в населенных пунктах» относится к выражению «при воинских частях», т.е. имеется в виду и населенные пункты при воинских частях, и жилые зоны при воинских частях?

Виктория Викторовна

Ответ Справочной службы русского языка

Словосочетание «населенные пункты» занимает самостоятельную позицию в высказывании, поскольку напрямую не соотносится по смыслу с определением «при воинских частях». В противном случае следовало бы по-другому оформить мысль («в населенных пунктах и жилых зонах…»). В приведенном примере, с помощью однородной связи между членами предложения, речь идет о разных явлениях: как о потреблении электроэнергии в населенных пунктах, так и о ее потреблении в жилых зонах при воинских частях.

Таким образом, в тексте, описывающем категорию плательщиков, указаны различные административно-территориальные условия оказания услуг населению.

Вопрос 185

В книге наткнулся на такой любопытный пример: «Брал английское стихотворение, которое в антологии или сборнике ему почему-либо приглянулось». Почему-либо — это нормативная форма?

Дмитрий, г. Симферополь

Ответ Справочной службы русского языка

Наречие «почему-либо» соответствует литературной норме и является одним из номинативных вариантов выражения понятия ‘в силу действия определенной причины’ (ср.: почему-то, почему-нибудь, по какой-то причине, ввиду чего-нибудь, из-за чего-то, благодаря чему-либо, на почве чего-нибудь и др.).

Использованный автором способ выражения может указывать на неизвестность для говорящего причины выбора стихотворения или на неважность такого выбора.

Слово «почему-либо» действительно нечасто можно встретить, поскольку оно употребляется, как правило, в письменных текстах и предполагает соответствующую позицию (условия) языкового выражения.

Вопрос 186

Здравствуйте. Допустимо ли такое сочетание слов — «ателье сладостей»?

Мария, г. Симферополь

Ответ Справочной службы русского языка

Словосочетание «ателье сладостей» образовано верно, несмотря на кажущееся несоответствие значений. Использование такой номинации в рекламном тексте оправдано, потому что она обладает воздействующим потенциалом.

ДЛЯ СПРАВКИ. Называя предметы и явления окружающего нас мира, мы не просто соединяем слова друг с другом, а ищем подходящий способ выражения наших идей. Поэтому значение словосочетания в тексте не сводится к сумме значений слов, из которых словосочетание образовано. Это ещё один способ назвать все, что нас окружает, поскольку не для всего, что существует в мире, есть однословное обозначение.

Автор словосочетания «ателье сладостей», используя известную модель (ателье мод, ателье одежды, ателье дизайна, ателье художника и под.), добивается передачи особого смысла: выраженное с помощью данного словосочетания языковое понятие можно описать как ‘заведение, занимающееся изготовлением кондитерских изделий в соответствии с принципом высокого художественного вкуса, а также продажей таких изделий’, ср.: ателье (от фр. atelier) — мастерская для тех, кто занимается искусством или художественным ремеслом.

Использование на вывеске словосочетания «ателье сладостей» обеспечивает высокую предметную информативность текста и может создавать условия восприятия предлагаемого для покупки товара как положительного, привлекательного образа.

Вопрос 187

Уважаемая Справочная служба! Что можно сказать о построении данной рекламной записи? Заранее благодарна за ответ!

Ирина, г. Симферополь

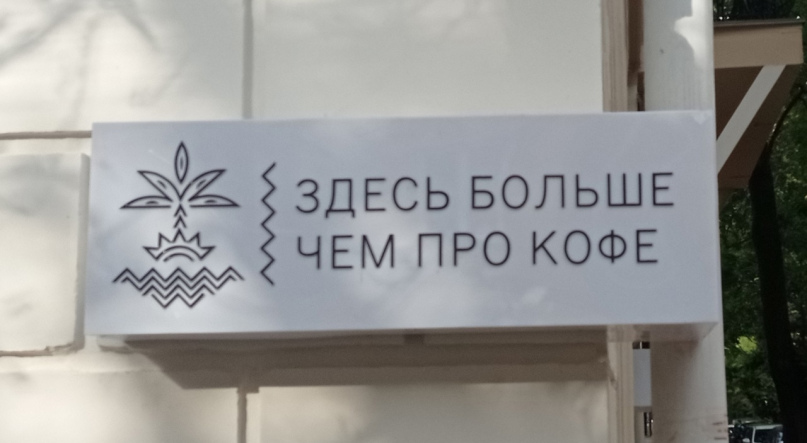

Ответ Справочной службы русского языка

В рекламном тексте, представленном на вывеске, допущена пунктуационная ошибка. Следует поставить запятую после словоформы «больше», поскольку тот смысл слогана, ради которого он был создан, выражен с помощью сравнительной конструкции с союзом «чем». Речевое воздействие в данном случае достигается в тексте благодаря утверждению нового для содержания слова «здесь» признака, связанного с внушаемой читателю мысли об исключительности заведения.

Авторская форма «про кофе» является исходным средством выражения предмета сообщения, т.е. в тексте посредством этого предложно-падежного сочетания формируется представление о виде предлагаемого сервиса.

Вопрос 188

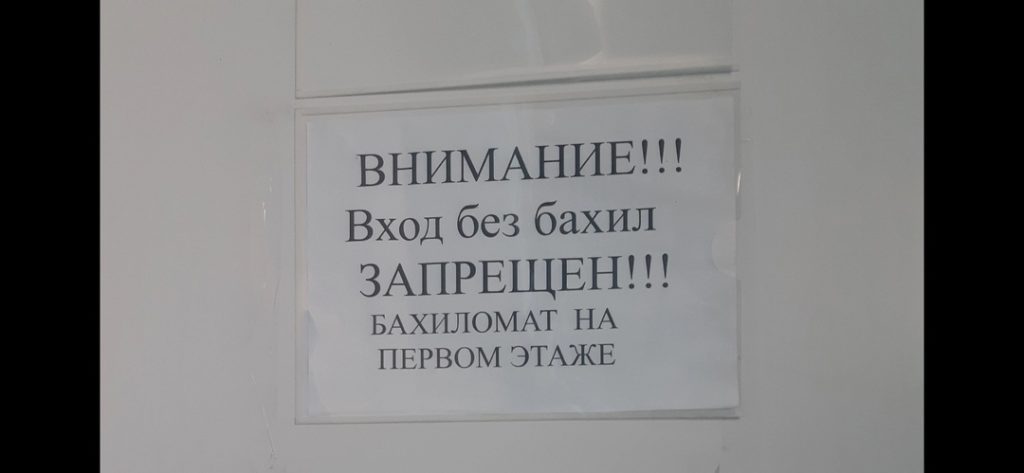

Добрый день. Скажите, пожалуйста, есть ли в русском языке слово «бахиломат»?

Анфиса Третьякова, г. Симферополь (член Союза писателей Республики Крым)

Ответ Справочной службы русского языка

На все, в чем возникает потребность в именовании, язык неуклонно реагирует. Слово «бахиломат» является хорошей иллюстрацией этого закона. Появление новой номинативной единицы обусловлено потребностью в словесном выражении языкового понятия ‘автомат для выдачи и/или продажи бахил’. Неологизм образован по продуктивной словообразовательной модели (…+ мат — ‘действие, движение’): автомат, банкомат, паркомат.

Однако слово «бахиломат» в нормативных словарях русского языка пока не фиксируется, потому что эта номинация новая: если она закрепится в речевой практике в ближайшие десятилетия, то обязательно будет включена в словари.

Языковеды отмечают активизацию подобных новообразований, например, появление такого слова, как «постамат» (‘автоматизированная почтовая станция для выдачи и приема посылок’). Все эти факты живой речи позволяют говорить о богатстве русского языка в отношении творения им средств обозначения всего, что становится важным для говорящего.

Вопрос 189

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как склонять двойные имена? Джепаровой Сафие-Лейли? (Джепарова Сафие-Лейла).

Ответ Справочной службы русского языка

В Вашем примере первое имя, в отличие от второго, не изменяется по падежам. Поэтому система правильных форм склонения имеет такой вид:

Джепаровой Сафие-Лейлы (Род. п.),

Джепаровой Сафие-Лейле (Дат. п.),

Джапарову Сафие-Лейлу (Вин. п.),

Джапаровой Сафие-Лейлой (Тв. п.),

Джапаровой Сафие-Лейле (Предл. п.).

ДЛЯ СПРАВКИ. В условиях двойного имени (фамилии) каждый из его частей может изменяться по падежам, однако следует учитывать некоторые особенности, связанные как с происхождением слова, так и с его способностью выступать в качестве самостоятельного имени вне условий двойной номинации лица.

В двойных именах (фамилиях) склоняются обе части, если каждая из них является самостоятельным обозначением лица в соответствующей культуре: романы Мамина-Сибиряка, сказки Ганса Христиана Андерсена, книга Пьера-Анри Симона.

Во французских, корейских, вьетнамских и некоторых др., а также в именах и фамилиях исламского происхождения, как правило, склоняется только последнее имя собственное: Ким Ир Сен – выступление Ким Ир Сена, Жан Поль Бельмондо – встреча с Жан Полем Бельмондо, Ахмад-Шах Масуд – переговоры с Ахмад-Шахом Масудом, Закир-Хан Мамедов – приехать к Захир-Хану Мамедову.

На одной из Интернет-страниц в социальной сети увидела сообщение о завершении конкурса фотографий, где было такое предложение: «Теперь наши жюри приступают к оценке ваших фотографий». Правильно ли сказать — наши жюри?

Вероника Смирнова, г. Феодосия

Ответ Справочной службы русского языка

В приведенном примере допущена ошибка в согласовании личной формы глагола и местоимения с неизменяемым словом «жюри». В русском литературном языке одним из вариантов выражения понятия ‘коллегиальный орган, принимающий решение о присуждении награды’ является имя существительное «жюри», числовое значение которого зависит от предметного содержания высказывания. Поскольку в примере речь идет об одном конкурсе и — следовательно — об одном таком органе, правильным является вариант фразы «наше жюри приступает к оценке».

Также возможна передача этого же смысла при помощи другой номинации в позиции подлежащего: «наши члены жюри приступают к оценке».

Допустима и конструкция «наши жюри», выражающая семантику множественного числа, но в особой позиции. В ней различается несколько органов, деятельность которых направлена на оценивание выступлений в разных конкурсах (ср.: Работа этих жюри сильно отличалась друг от друга: одно выставляло баллы за хореографию, второе — за общую эрудицию).

Вопрос 191

Очень часто и в устной речи, и в официальных письменных текстах встречается выражение «профессионал своего дела». Мне кажется, это ошибка. Права ли я?

Юлия, г. Симферополь

Ответ Справочной службы русского языка

Вы правы, словосочетание «профессионал своего дела» не является удачным, потому что происходит смысловое повторение:

«профессионал» реализует понятие ‘человек, достигший большого умения, мастерства в своем деле’. Поэтому для выражения необходимого смысла советуем использовать другие средства именования, например: «мастер своего дела», «специалист в своей сфере», «знаток (чего-либо)» и под.

Вопрос 192

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, почему не нужна запятая после слова «спасибо» в предложении на открытке?

Ответ Справочной службы русского языка

В тексте на открытке допущена пунктуационная ошибка. После слова «спасибо» запятая не нужна, так как в данном случае оно по смыслу тесно связано с другими словами (Спасибо За что? за труд). Если же связи с другими словами нет, то выделение запятыми на письме будет обязательным: «Спасибо, я отдам тебе книгу завтра», «Я уже обо всем договорился с руководителем, спасибо».

Вопрос 193

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно «она любила Обломова таким, какОЙ он есть» или «она любила Обломова таким, какИм он есть»?

Ответ справочной службы русского языка

Правильно сказать так: «Она любила Обломова таким, каким он есть».

Грамматическая форма слова «такой» в придаточной части предложения зависит от грамматической формы указательного местоимения в главной части.

Вопрос 194

Добрый день. Скажите, пожалуйста, как правильно: отправка гуманитарной помощи или отправление гуманитарной помощи?

Алла Перлак

Ответ Справочной службы русского языка

Правильно сказать – «отправка гуманитарной помощи», потому что имеется в виду пересылка чего-либо в пункт назначения. Не рекомендуем в подобных случаях использовать слово «отправление»: такой книжный вариант может стать причиной непонимания смысла целого высказывания, например, когда речь идет о доставке груза, а не о начале движения транспорта.

Вопрос 195

Скажите, пожалуйста, как правильно писать «крымскотатарский язык» или «крымско-татарский язык» и почему?

Спасибо!

Лемара Селендили, г. Симферополь

Ответ Справочной службы русского языка

В современном русском литературном языке прилагательные, образованные от словосочетаний, пишутся слитно. Но если в первой части сложного слова основа имеет суффикс относительного прилагательного (-н-, -енн-, -ск-), то такие слова пишутся через дефис: гражданско-правовой, уголовно-процессуальный, лечебно-физкультурный [1]. Поэтому в современных словарях для выражения понятия ‘имеющий отношение к крымским татарам’ [2] и закреплено написание «крымско-татарский». Такое же написание зафиксировано в Конституции Республики Крым (принята 11 апреля 2014 г.).Источники1. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник / Под ред. В.В. Лопатина. — М: АСТ, 2009. — 432 с.

2. Лопатин В.В., Иванова О.Е. Русский орфографический словарь: около 200000 слов. 4-е изд., испр. и доп. — М.: АСТ-Пресс Книга, 2013. 896 с. (Фундаментальные словари русского языка).

Вопрос 196

Подскажите,пожалуйста,как правильно будет оформить название микрорайона Жигулина Роща в кавычках или без? Сама нашла информацию, что название частей города пишутся без кавычек и оба слова с большой буквы. Но нигде подобного написания этого района не видела. И тут больше вопрос, что делать, если в одном и том же тексте употребляются такие формулировки: жилой массив «Жигулина Роща», микрорайон Жигулина Роща и жилой комплекс «Жигулина Роща». Будет ли грамотно в одном тексте использовать разные варианты оформления или допустимо использовать кавычки для всех вариантов?

Юлия Григоренко

Ответ Справочной службы русского языка

Правильно: микрорайон Жигулина Роща.

ДЛЯ СПРАВКИ. В составе названий районов населенных пунктов с прописной буквы пишутся все слова, кроме родового понятия, например: район Марьина Роща, район Красная Горка и т.п. В данном случае речь идет об официальном административно-территориальном названии.

Если же используются другие (неофициальные) номинации для обозначения родового понятия (жилой массив, жилой комплекс, жилой квартал, частное домовладение и т.п.), то название такого объекта должно быть взято в кавычки, например: жилой массив «Жигулина Роща», жилой комплекс «Мраморный». В одном и том же тексте следует использовать единообразные средства обозначения.

Вопрос 197

Правильно ли произносить ЖКХ как «жэкэха», ведь буква К имеет название «ка»? Спасибо.

Светлана, г. Керчь

Ответ Справочной службы русского языка

Произношение [жэкэха́] соответствует современной орфоэпической норме русского языка.

ДЛЯ СПРАВКИ. Русские аббревиатуры могут произноситься не в строгом соответствии с произнесением названий букв, составляющих такие слова. Так, согласно закону редукции, в безударной позиции гласные фонемы <э>, <о>, <а> реализуются слабыми звуками, что и наблюдается при произнесении второго слога в слове «ЖКХ», где гласный звук не такой, как ударный, то есть как в случае произношения буквы «К» ([ка́]).

Вопрос 198

Здравствуйте! У меня есть вопрос.

Читал произведение Ф. М. Достоевского «Записки из подполья» и наткнулся на интересное словосочетание «как бараны в стаде». Подскажите, корректна ли такая формулировка для нашего времени, или в настоящий момент стоит выражаться словосочетанием «как стадо баранов» и никак иначе? Или вообще это разное значение… непонятно. Возможно, не самый актуальный вопрос, но очень уж мне стало это интересно. Заранее спасибо за ответ.

Ответ Справочной службы русского языка

Нормативным в современном русском языке является фразеологизм «стадо баранов» в значении ‘о толпе людей, слепо или в силу своей глупости, упрямства следующих за кем-либо’. Приведенный вариант фразеологизма «как бараны в стаде» у Достоевского осложнен сравнительной конструкцией и подчинен художественному замыслу: во фрагменте с помощью трансформации этого устойчивого словосочетания герой противопоставляет себя другим людям по ряду признаков (герой: ‘обладающий особыми качествами’, ‘умный, одаренный, сознательный’; «они»: ‘посредственные, похожие друг на друга’, ‘глупые, лишенные возможности познания’).

Вопрос 199

Добрый день. В настоящее время очень часто стала встречать слово «патриотика». Например: «В Центре уверены: патриотика должна быть рабочей, а значит — интересной молодому поколению». Что это слово означает и является ли оно литературным?

Евгения, г. Севастополь

Ответ Справочной службы русского языка